COLECCIÓN

CICATRICES

Escrita a lo largo de los últimos 20 años de su vida, Marcel Proust reflexiona en las páginas de En busca del tiempo perdido sobre el sentido de la existencia y concluye que sólo el dolor nos permite “desarrollar las fuerzas del espíritu”. Cada pena desfigura nuestro rostro, “como esas caras del viejo Rembrandt”, pero el dolor es una fuerza que puede transformarse en otra, “aceptemos, pues, el daño físico que nos causa a cambio del conocimiento espiritual que nos aporta”.

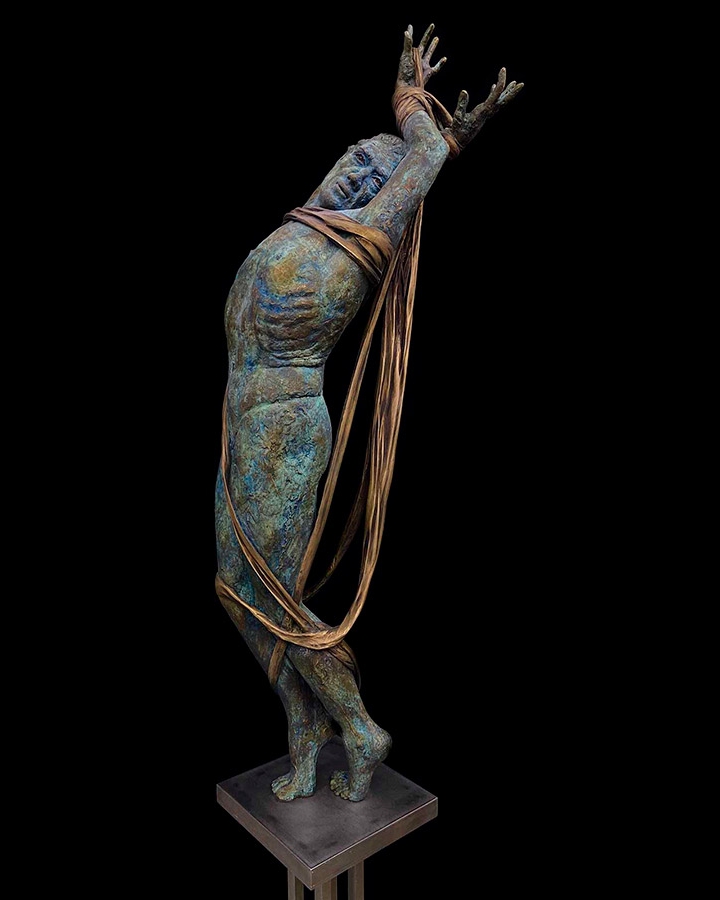

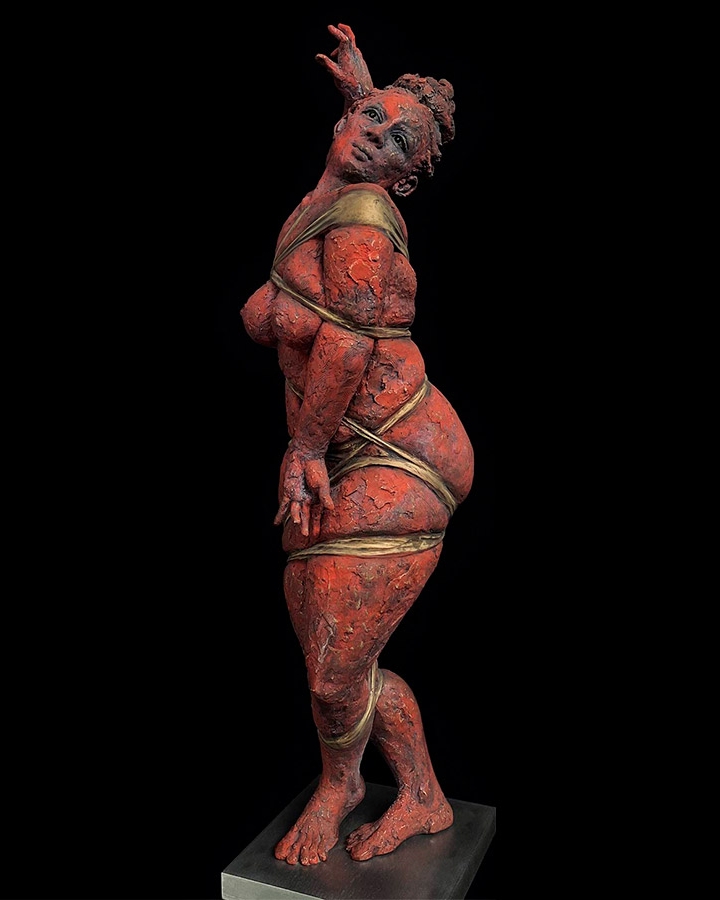

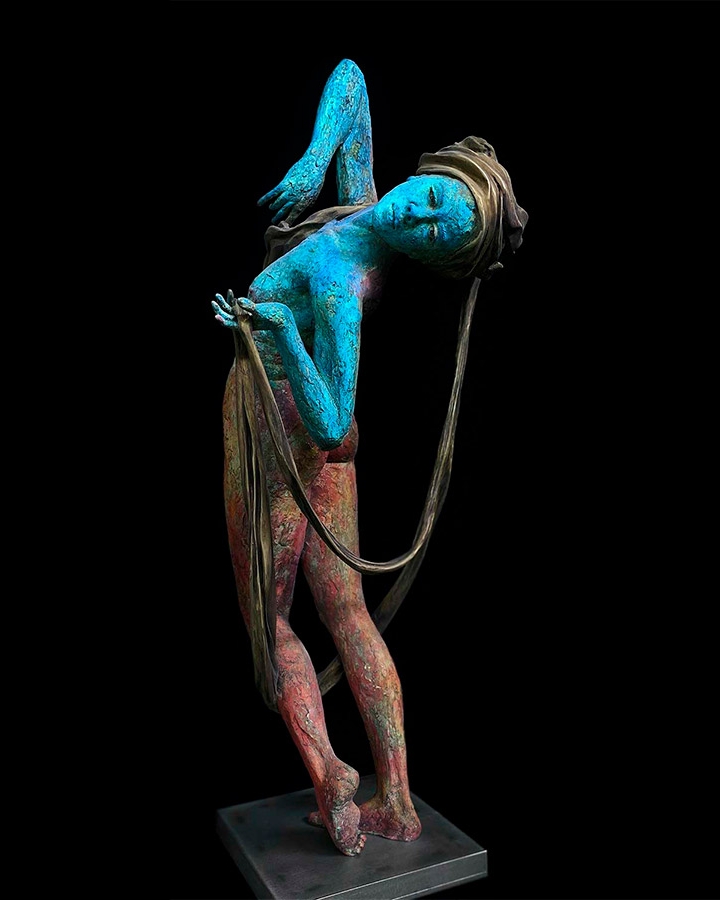

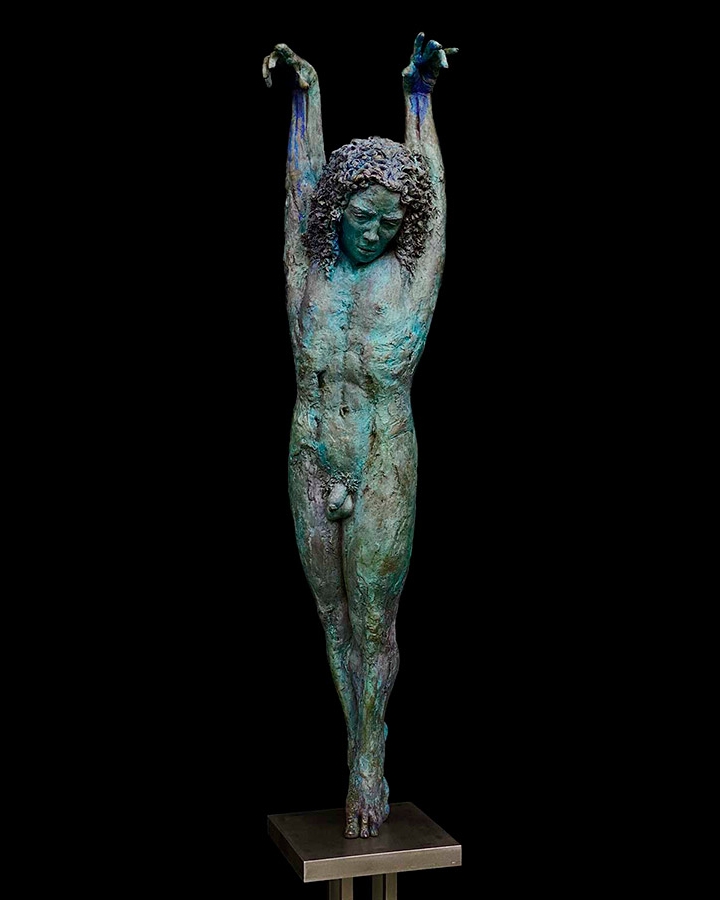

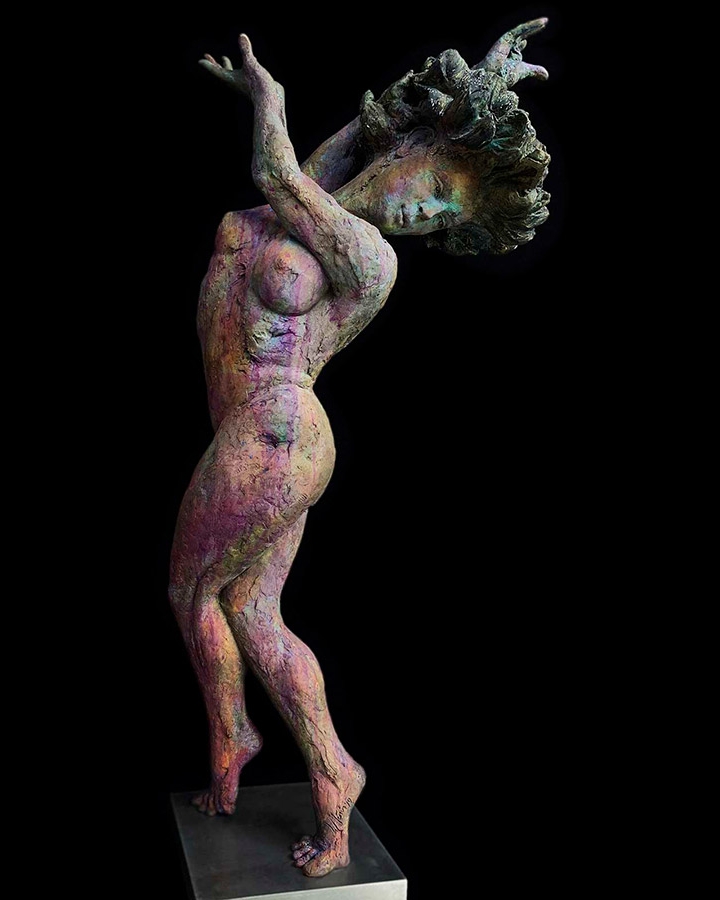

Pero ¿cómo llevar a cabo esa transformación de una fuerza a otra, del dolor al conocimiento? Las diez piezas de bronce que conforman la más reciente exposición de Walter Marín, Cicatrices, se muestran como una suerte de etapas a lo largo de un mismo camino, el del conocimiento de uno mismo. Sus piezas tienen características alucinatorias, fantasmagóricas y delirantes, parecen estar a punto de emitir un oráculo que mejor se guardan para no asustarnos más. Sus personajes vienen de un mundo olvidado, destruido, pero donde aún es posible un último gesto, un paso de danza, la danza crispada del butō, cuyos movimientos parecen sugerirnos que de nada sirve lo vivido si no se transforma en pathos; es decir, si no se hace de esa, la red de actos individuales y circunstancias azarosas, un acontecimiento, un símbolo que ofrezca significado a nuestra existencia.

No es cosa fácil. Estas diez piezas no solo buscan la admiración del espectador, buscan inspirar un estado de conciencia, un campo de resonancia donde pueda ser posible contemplar nuestras propias cicatrices. No son piezas fáciles de ver (y mucho menos de olvidar), son un terreno de batalla donde el espectador no puede salir bien librado o indemne. Esa es la verdadera fuerza del arte, allí reside su importancia: en herirnos a través de la belleza. Ese lazo que ata y desata a los personajes de Cicatrices, ese lazo que unas veces los tortura y otras veces los adorna y los protege, no es otra cosa que el riesgo del arte, el horror sagrado, el fuego transformador que existe para perturbar el orden, como bien sabía Platón, quien consideraba a los artistas como un peligro. Ese peligro, esa amenaza a la que uno se enfrenta cuando ve a los ojos a alguno de estos personajes, es el de convertirse en cicatriz de uno mismo.

Las piezas de Walter Marín son una suerte de instrumento óptico que ofrece al espectador y le permite discernir aquello que, sin la ayuda de esas piezas, no hubiera podido ver de sí mismo. No son un espejo, son un bisturí. Un dolor al que nos somete Marín, pero del que debemos estar agradecidos: después de ver sus piezas, podemos acercarnos con mayor fidelidad a aquello que, unas veces la familiaridad y otras el desconocimiento, nos hace llamar “yo”.